Volti al futuro con i rifugiati per un nuovo noi

La mostra fotografica

Uomini e donne in cammino fanno sosta al Centro Astalli per riprendere fiato, avere ristoro e recuperare energie necessarie per andare avanti, sempre volti al futuro.

Uomini e donne in cammino fanno sosta al Centro Astalli per riprendere fiato, avere ristoro e recuperare energie necessarie per andare avanti, sempre volti al futuro.

Giovani, alcuni poco più che bambini, vivono il presente come una conquista, a volte come un privilegio riservato a pochi fortunati che superano prove e muri, rifiuti e confini. Ogni giorno in cammino, sempre volti al futuro.

Sono richiedenti asilo e rifugiati incontrati, conosciuti, accolti al Centro Astalli, accompagnati per un tratto di strada, breve o lungo che sia, spesso in salita, mai privo di ostacoli. Un passo dopo l’altro, sempre volti al futuro.

Compagni di viaggio, esploratori creativi e tenaci, acrobati della vita. Sono il nostro presente che ci impegna nella costruzione di comunità aperte e solidali, sono il futuro da edificare su una nuova idea di cittadinanza che sia condivisa e inclusiva.

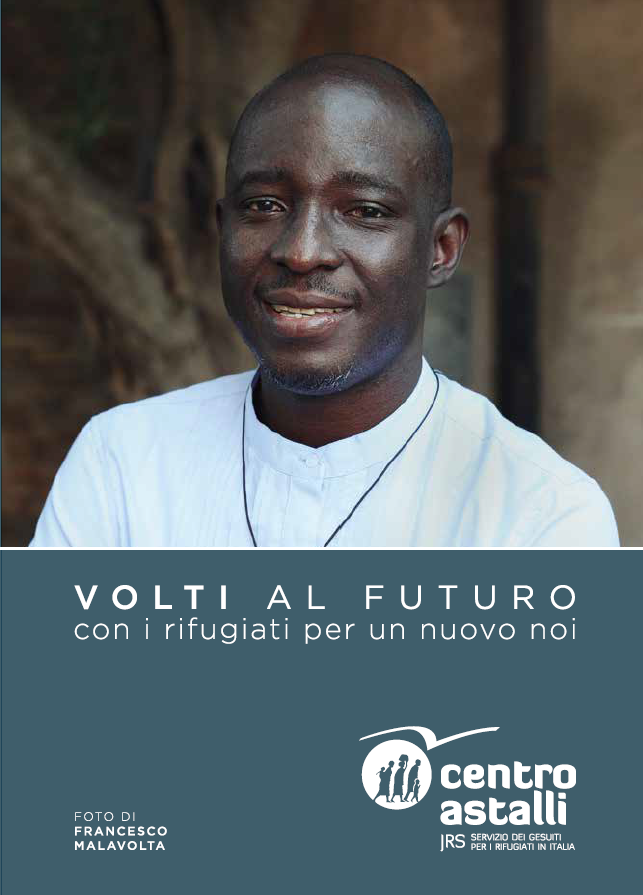

La mostra Volti al futuro celebra i 40 anni di attività del Centro Astalli. Venti ritratti realizzati da Francesco Malavolta, fotografo di rotte e migranti in ogni angolo della terra. Amico del Centro Astalli e dei rifugiati. Con ciascuno di loro ha percorso strade e quartieri di Roma, condividendo luoghi, storie e sorrisi.

Prendetevi del tempo, guardate negli occhi i rifugiati e leggete le loro parole. Avrete una nuova prospettiva da cui guardare il mondo che ci circonda, con i rifugiati per un nuovo noi.

Sempre volti al futuro.

Volti al futuro

Sfoglia il catalogo della mostra fotografica

In ognuno la traccia di ognuno: la storia di Moussa

Mi chiamo Moussa, vengo dal Mali. Oggi sono rifugiato in Italia. In Mali studiavo legge e mi piaceva. Grazie a mia madre potevo studiare senza dover lavorare. Poi mia madre si è ammalata ed è morta. Ho dovuto iniziare a lavorare. Un amico di mio padre mi ha preso con lui nella sua officina meccanica dove faceva la manutenzione delle auto del governo.

Mi chiamo Moussa, vengo dal Mali. Oggi sono rifugiato in Italia. In Mali studiavo legge e mi piaceva. Grazie a mia madre potevo studiare senza dover lavorare. Poi mia madre si è ammalata ed è morta. Ho dovuto iniziare a lavorare. Un amico di mio padre mi ha preso con lui nella sua officina meccanica dove faceva la manutenzione delle auto del governo.

Tutto andava bene fino a quando c’è stato un colpo di stato che ha creato molti problemi a tutti coloro che lavoravano con il governo. Sono stato messo in una prigione, torturato, picchiato e poi un giorno mentre mi facevano pulire l’esterno della prigione sono riuscito a scavalcare i muri di cinta e a scappare via. Ho camminato tantissimo, ho viaggiato fino all’Algeria e poi in Libia.

Ho capito subito che in Libia era peggio che in Mali. 15 ore al giorno di lavoro nero per due soldi che ci venivano rubati regolarmente. Costretti a vivere in un campo all’aperto insieme ad altre migliaia di ragazzi come me. Ero senza documenti e per questo mi hanno fermato e messo in prigione. Ancora una volta tortura e violenza: le guardie del carcere chiedevano soldi ma io non ne avevo. Poi il mare, i trafficanti.Sono salito su un gommone insieme a centinaia di persone, tanti come me, tante donne e bambini anche soli. Pensavo di morire, ne ero sicuro. Dopo tre giorni in mare una nave ci ha salvato e ci ha portato in Sicilia. Ora sono qui, studio l’italiano, cerco un lavoro. In Italia sono stato in tante città diverse ho conosciuto tanti tipi di accoglienza. Ora sono a Roma e vivo in una comunità di ospitalità del Centro Astalli. Spero di fermarmi per iniziare a costruire la mia vita qui, per non essere più un peso per lo Stato, ma per aiutare. So che non posso ricominciare a studiare legge subito, ma sono un bravo meccanico, conosco i motori e questo mi piacerebbe poterlo fare anche in Italia.

Il viaggio di Ziad

Esclusi, emarginati, relegati tra le montagne, ridotti in schiavitù, perseguitati, uccisi: questa è la storia del mio popolo da secoli. Un giorno qualcuno stabilisce che tu sei minoranza, che la tua lingua è un dialetto, che la tua cultura è folklore, che la tua legge è primitiva, che i tuoi abiti non vanno bene… a un certo punto decidono che o ti adegui alla maggioranza, oppure… Oppure muori, ti sottometti, sopporti, ti metti a servizio e se ti ribelli sparisci. E allora generazioni e generazioni nascono schiavi, soldati, vittime, minoranza… nascono da genitori che sanno e allora cercano di mettere in salvo.

Così a 13 anni, come tanti altri, senza darmi troppe spiegazioni, mio padre mi dice di partire, di andare, di non restare. Era pericoloso restare, figlio maschio, in un paese in cui anche i bambini combattono, uccidono e muoiono. Mi accompagna in un terra mai vista, in un confine, il primo di tanti. Mi affida a degli uomini, dice sono amici, lontani parenti, li puoi chiamare zii. Ho capito in fretta che in un paese in guerra anche legami e parenti hanno un prezzo su cui trattare. Le rotte per chi scappa sono battute e conosciute, tanti passi prima di me e tanti altri dopo i miei. Prima il Pakistan poi l’Iran, la Turchia, i trafficanti, il deserto, le montagne. Il mio viaggio è stato mancanza di cibo e acqua per giorni interminabili; le corse nel deserto per non essere presi dalla polizia di frontiera che ci avrebbe rispedito indietro; le montagne, di notte, al buio, in fila indiana, in silenzio, per non calpestare mine e ordigni inesplosi. Tanti su quelle montagne sono saltati in aria. Un passo dopo l’altro, vedevamo i resti di chi non ce l’aveva fatta.

Viaggio vuol dire freddo, paura. Viaggio ha l’odore acre della morte, il sangue che perdi, le lacrime che proprio non riesci a trattenere. Viaggio sono i pensieri che cerchi, i ricordi e gli odori che non trovi; il sogno a cui ti aggrappi, le parole della tua lingua, quelle che ti dicevano i nonni per insegnare preghiere e nomi di piante coltivate in una terra che da sempre chiede fatica. Viaggio, vuol dire speranza, anche quando tu non ci credi più, anche quando tu pensi era meglio rimanere e morire a casa, all’improvviso. Per molti viaggio è sfinimento, è fine, è buio. Per altri, per me viaggio è vita, salvezza, terra straniera, lingue e persone da conoscere, capire, un posto da trovare nel mondo, nel cuore e nello sguardo dell’altro. Il viaggio per un rifugiato non finisce, diventa condizione esistenziale, diventa identità.

Quando pensi di aver smesso di viaggiare, quando senti di essere arrivato, quando ti rilassi, lì comincia di nuovo un cammino per cercare una nuova identità, una nuova definizione, diversa da migrante, altra da minoranza… un cammino lungo in cui oggi mi trovo ancora immerso.

Rifugiati: ai confini dell’umanità. La storia di Charity

Mi chiamo Charity, sono rifugiata in Italia da due anni. Vivevo in Camerun, con la mia famiglia. Ho un fratello più grande e due sorelle più piccole. Mio padre e mia madre sono due maestri della scuola elementare. Per loro la scuola è sempre stata una cosa molto importante, per noi figli e per il futuro del Paese. Sono laureata in Economia e Finanza.

A Yaoundé, la capitale, lavoravo come contabile per una ong per i diritti delle donne e dei bambini vulnerabili. Mi piaceva la mia vita in Camerun, facevo il lavoro che avevo sognato, avevo gli amici, la mia famiglia. Una vita normale. Poi però la passione politica di mio padre e di mio fratello mi hanno cambiato la vita. Mio padre e mio fratello hanno partecipato a una manifestazione pubblica per chiedere il diritto allo studio per tutta la popolazione, in tutto il Paese. Sono stati arrestati e incarcerati.

Di mio padre non abbiamo avuto mai più notizie. Di mio fratello dopo pochi giorni abbiamo saputo che era in un carcere nel Nord Ovest del Paese. Sono partita subito per andare a vedere se fosse davvero in quella prigione e chiedere la sua liberazione. Davanti a quel carcere eravamo tantissimi in cerca di notizie dei nostri cari. Ci hanno arrestati tutti. Dopo tre giorni in quel carcere, alcuni manifestanti hanno fatto scoppiare un incendio. Nella confusione generale siamo riusciti a scappare. Mi sono rifugiata in un convento di religiosi, dove ho trovato un vecchio amico di mio padre. Grazie a lui dopo un mese sono salita su un aereo per lasciare il Paese. Da quel giorno ho cominciato la mia nuova vita.

A Roma ho trovato una donna camerunense che mi ha ospitato. Mi ha aiutato a presentare la domanda di protezione internazionale e chiedere un posto in un centro d’accoglienza. Oggi sono rifugiata, sto cercando lavoro perché mi devo mantenere da sola e presto dovrò lasciare il centro che mi ospita. Ma mi impegno anche molto per riuscire a fare gli esami necessari per il riconoscimento dei miei studi anche qui in Italia. Oggi sono disposta a fare qualsiasi lavoro onesto. La fatica non mi spaventa. Ma non voglio abbandonare il sogno di fare il lavoro per cui ho studiato. Questo è l’unico modo che ho per ringraziare i mie genitori di avermi insegnato che lo studio e la cultura possono cambiare il mondo e che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini.

L’umanità non si arresta

Il cielo è lo stesso per tutti. Il mare invece no: per alcuni è vita e per tantissimi altri è morte. La terra? La terra è la salvezza, è la promessa, fatta da nessuno, di tempi migliori. Ma lì, sulla terra ci sono dei muri, talvolta insormontabili. Se ce la fai ad arrivare a destinazione sei un numero e poi, se riesci a prendere dei documenti, diventi un numero documentato. Legalmente sei a posto, ma continui a ‘dare fastidio’.

Nessuno sceglie di essere un rifugiato. Questo è qualcosa che ti accade e quando ti accade la vita ti mette davanti a un bivio e spesso per proteggere quello che vuoi di più sei costretto a mettere in gioco tutto. Garanzie non ci sono però. Nonostante questo vai avanti, perché ciò che ti spinge è più grande di te. Ti spinge la speranza e, come ha detto lo scrittore Julio Cortázar, ‘la speranza appartiene alla vita, è la vita stessa che si difende’.

Oggi verrebbe facile fare appello all’umanità che ci accomuna, ma rimarrebbe in superficie e continuerebbe a perpetuare una dinamica di superiorità di alcuni sugli altri. Invece oggi voglio ricordare l’’effetto farfalla’, secondo cui ‘il battito di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo’. Oggi sono farfalle, tra le altre, le armi prodotte qui e che vengono usate in guerre e per governi dittatoriali lontani. Oggi farfalle sono anche le grandi corporazioni che depauperano le risorse naturali di paesi che vengono ingiustamente chiamato ‘terzo mondo’. C’è un solo mondo. Queste sono farfalle i cui battiti d’ali non trovano spazio nei mezzi di informazione, i cui effetti si mimetizzano nel viso di migliaia di persone che arrivano in Europa.

Oggi noi, rifugiati, possiamo solo augurarci che il battito delle farfalle italiane siano invece politiche di integrazione e di valorizzazione dell’altro, politiche che esprimano la convinzione che l’altro sono io e io sono l’altro. Politiche che puntino anche a far sì che l’Europa si assuma le sue responsabilità riguardo ai problemi che costringono milioni di esseri umani a lasciare la propria terra. E, finalmente, politiche che tendano a costruire ponti, perché là dove ci sono dei ponti è possibile l’incontro e dove c’è l’incontro c’è possibilità di crescita, di cambiamento e di progresso per tutti. L’umanità non si arresta. Continueremo a camminare verso di voi, augurandoci che un giorno cammineremo con voi.

Melanny, giornalista venezuelana rifugiata in Italia